Retour sur un séjour aux Indes

… Forever young

|

|

|

|

|

|

1971

Dans l’enfance d’un homme de ma génération, il y a naturellement des jalons vivants d’une culture qui commencent avec le baptême. Puis différentes communions suivant le degré d’évolution de cette enfance, et puis pour ceux qui les auraient ignorés, il y avait l’armée où tout le monde se rejoignait. Enfin, et c’est là l’originalité marquante d’une empreinte que n’eurent les jeunes adultes d’avant, et ceux qui viendront après les remous en tout genre de 68, il y a le voyage aux Indes.

Mais cela n’est pas venu comme ça. Ce n’était pas un dogme, il n’y avait aucune obligation d’y souscrire. C’était le brevet de maturité de quelqu’un qui aurait en quelque sorte sauté des étapes. Une distinction comme un titre de gloire.

Etre allé là-bas.

Cela pouvait donner l’impression de peser plus lourd, d’un enrichissement d’autant plus pesant que personne ne pouvait évaluer la fantasmagorie. Il suffisait de dire d’un air détaché ou au contraire de bien insister sur la profondeur de la chose : « quand je suis parti aux Indes… » comme un corsaire, qui sait, un pirate , trafiquant d’armes à la Rimbaud. La peau, le cuir tanné de l’expérience. A moins de vingt ans, cela vous classe. Bref, il y avait ceux qui en avait rêvé, ceux qui ne franchiront jamais le pas et ceux qui étaient partis.

Je fus pourtant de ceux qui présentaient, dans cette fin des années 60, le moins de disposition à l’aventure ou tout simplement de cette conviction que pouvaient avoir mes plus proches amis qui en parlaient les étoiles dans les yeux.

Et puis le goût vous vient un beau jour.

Ce contexte des années 68/72 c’était celui de Berkeley, celui de la diffusion des plans de navigations spirituelles inaugurées à San Francisco, un peu plus tôt sur les doux macadams de la jeunesse dorée de Haight/Ashbury.

Turn on, tune in, drop out était la clé.

Comme dans toute religion il a un pape ou quelque chose d’équivalent. D’Harvard à Berkeley, celui qui pontifiait c’était Timothy Leary, psychiatre borderline, promoteur pour longtemps de l’acide lysergique diéthylamide, découvert par le hasard des pipettes de laboratoire quelque part chez Sandoz (sic) en Suisse.

Donc expérimentable à merci jusqu’à la nouvelle balise d’une législation.

La jeunesse londonienne, depuis l’avènement des Beatles, vivait donc l’apesanteur des dérives mystiques et les premiers cauchemars des navigations cérébrales dans les méandres obscures des régions inexplorées de la sensibilité. Les portes de la perception s’ouvraient sur des angles jusque là balisés par des normes de justaucorps. L’esprit était maintenant à la découverte de lui-même.

Comme en Mai 68, une possible tentative de révolution ne pouvant se tricoter qu’en faisant se rejoindre diverses composantes des couches de la société à la proue des mécontentements, le cap à franchir dans la révolution psychédélique était la conjonction des ouvertures de la perception à de nouveaux continents de savoir, et la mystique de toutes les formes de théologie venues de l’Orient.

L’herbe étant toujours plus verte chez le voisin, Tim Leary, Alan Watts, auteur d’un essai fameux sur le bouddhisme, plus le docteur Suzuki, grand ordonnateur du zen japonais, sonnèrent de concert la première charge contre la culture occidentale antédiluvienne de Platon à Marx.

Les grands gourous étaient maintenant Ramakrishna, Aurobindo, Krishnamurti qui parlait de la vie et de la mort comme on en parle au café du coin ou dans un salon pour vieilles dames, ou mieux, pour apprentis novices en quête d’évidence, le Livre des Morts Tibétains et tout l’arsenal des nouvelles bibles des épopées et légendes indiennes, de Shiva en Vishnu, de Tao te King, d’encens et de méditations, de lévitations, de positions du lotus, de yogas et autres postures de révélations intuitives. Le Dieu des sagesses avait changé de dimension.

Mantras, mandalas, Yin et Yang, guidaient la nouvelle cartographie des navigateurs vers le nouveau Levant de la Conscience.

Donc, les Indes.

C’est ainsi que la perspective d’un ailleurs nous avait saisi, ceux qui avaient gravité autour de ce square Christiné, de cette nouvelle mélodie de dentelles vive et insaisissable qui se fredonnait dans l’air soyeux de nos quinze ans à dix sept ans d’insouciance.

Après quelques mûrissements expérimentaux, il devenait évident que le grand jeu, l’ineffable sagesse d’une nouvelle approche sensitive, passaient par le voyage.

Le fameux ailleurs qui tortura si longtemps Marius, avec ses idées de voiles, de grands mâts, de grands larges et d’horizons qui se couchent sur des nuits pourpres, ses rivages nacrés de matins aux parfums de mangues et de fougères, d’eaux cristallines, de cascades d’émeraude et de sauvagerie solaire, de longs sillons creusés sur les sables brûlants avec les robinsons et les vendredis qui ne manquent jamais dans tous ces confins vierges, n’a jamais finalement quitté l’âme des humains que nous étions.

Cela portait un autre nom, ce

n’était pas l’ailleurs pagnolesque.

C’était sûrement, sans qu’on y mette un nom, ce désir toujours vivace de se

sentir commencer à voler, à conquérir le ciel. Sauf que là, c’était le vol de

l’aigle.

…

A Rainbow in a Curved air, Poppy Nogood résonnaient dans le salon, de leur marche en avant immobile, en cercle, dans un sur place de mort, les claviers des percussions reptiles effleuraient nerveusement et sans violence, par touches en arabesques répétitives, revenant en canon, sans fin, comme une hypnose.

Stef et moi en position de lotus ne disions mot. Le mandala de tissu posé à même le tapis du salon de ma chambre était le labyrinthe où tout notre silence focalisait, au cœur des géométries, l’énergie d’une concentration sur l’espace du vide.

L’après-midi passait dans des formes d’apesanteur qu’un observateur aurait pu, en ouvrant la porte, prendre pour un rituel tibétain ou une quelconque séance ésotérique d’un jeu de « qui allait endormir l’autre ».

…

Le printemps avait passé…

…

Et puis j’avoue avoir toujours menti. J’ai toujours dit que j’avais passé six mois aux Indes. Je n’étais parti qu’un mois et demi. De plus, je n’avais pas respecté le rituel de la route, sac à dos, boussole en bandoulière, parcouru l’errance des espaces incertains des jours et des nuits à m’enrichir de l’âme des autres. J’avais confortablement pris un aller/retour en avion depuis Paris jusqu’à Bombay.

Mais quelle différence aujourd’hui. Six mois, un an, quelques jours, quelle importance ?

Certains sont réellement restés bien plus longtemps là-bas, quelques uns y sont même morts. Ils ont maintenant tout le temps d’y être. Comme Dan Azoulay.

Son fils le cherche encore au travers de fantômes qui ne manquent pas de réapparaître. L’espace étant aussi aboli.

…

J’ai toujours cru avec vanité qu’en laissant planer la légende de six mois passé en Orient, cela donnait plus de poids à ce que je considérais comme une petite frange d’existence dorée, brillant par l’éclat de l’ailleurs inaccessible et impensable aux autres, volée à ce que je croyais le battement monocorde des jours d’ici. Mais qui s’en ai jamais soucié ?

…

Mes parents avaient toujours été attentifs à moi. Silencieusement et confiant, de manière tacite. Sans m’être d’un grand secours et intervenant rarement dans les décisions que je prenais dans mes trajectoires. Ce qui me donnait l’impression d’une liberté complète. Quand je leur ai annoncé que je m’inscrirais en philosophie après le lycée, je crois que je n’ai eu qu’une sorte d’acquiescement bienveillant et presque silencieux de leur part. Mon père, comme m’a mère, n’ayant qu’une idée vague et approximative de ce que pouvait signifier le mot même de Philosophie. Mais il était accueilli avec la bienveillance due à ce que les institutions et les choses dont ils ignoraient jusqu’au vocable, pouvaient avoir de rassurant. Cela aurait pu être le Droit. La Biologie ou les Sciences Sociales. L’effet eut été le même. Mon père me disait souvent : « Rentre à la Banque, tu verras, tu auras la paix… ». Mais cela n’allait pas plus loin.

…

Mes amours avec Dani Belmonte était passées. Elles faisaient parties de ces premières expériences ineffables et douloureuses achevées sur une colline dont je ne sais plus le nom, un soir d’Août de l’année précédente. Nous avions passé, dans le cirque naturel de cette colline, cette nuit déhanchée de fumées d’oubli et d’effluves de mauvaises musiques, le désenchantement d’une irréversible séparation.

L’herbe était déjà mangée des brûlures d’on ne sait si c’était la force du mois d’Août ou la fin précoce de l’été.

…

Les ciseaux pointés contre mes reins attestaient la force de persuasion de ce qui ne peut qu’advenir.

…

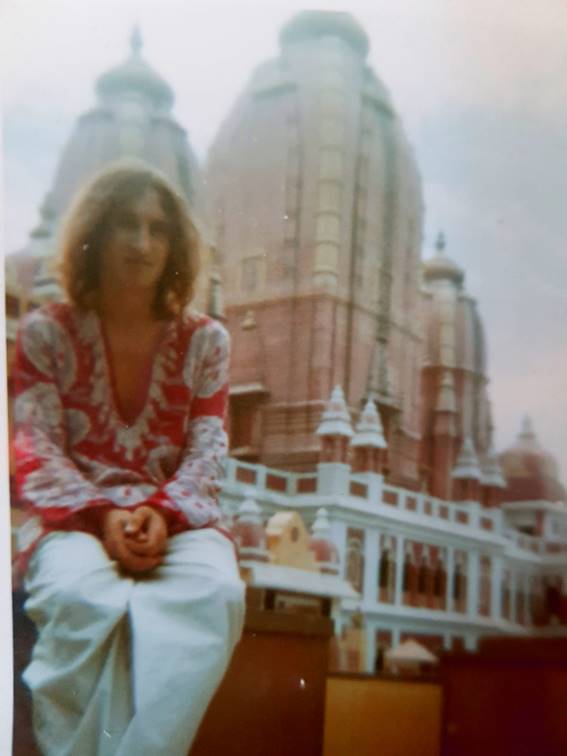

Elle (quelque part en 1970) : « …Nous partirions vers le chemin des temples. On ira toucher les vaches sacrées… La fin du voyage sera de voir le soleil se lever sur le Gange… »

…

Ce ne serait donc pas avec elle.

…

Dani avait beau se prévaloir d’une belle indépendance, celle-ci était toute relative face à des parents qui ne lui aurait jamais laissé sa liberté au-delà d’un certain périmètre implicitement défini. Pour l’émancipation, les filles espagnoles avaient encore deux ou trois Stations de Calvaire de retard, mais au fond d’elle même, Dani entrevoyait-elle vraiment de se perdre avec moi ?

…

Cet été 71, j’avais, comme le souhaitait mon père, travaillé au Crédit Lyonnais de l’Avenue Jean Médecin, pour un stage de deux mois d’été. Ce qui m’assura la certitude que je n’envisagerais jamais d’aller plus loin dans ce sens qu’aurait aimé mon père, tout en préparant financièrement mon départ pour Bombay, fin septembre. Je partirais de Nice, vers le quinze, pour Paris, le Consulat des Indes, le passeport et le visa de plusieurs mois qui mettrait une dizaine de jours à me parvenir.

…

Jim Morrisson venait de mourir, à Paris justement. Il faisait la Une du Melody Maker et de Rolling Stone. Sa barbe de dieu Neptune (comme celle de son jumeau, l’Ingres du Musée Granet d’Aix), était assez intimidante.

Depuis des semaines, il n’avait été question que de mon départ. Maman, elle, mourait d’inquiétude mais ne disait presque rien. Stéphane avait envisagé de partir aussi, il était clair que nos intentions s’accordaient.

Nous revenions justement d’un séjour en Suisse, au printemps, sur les routes ventées vers Genève, Lucerne et Zurich, les lacs, Constance. J’y appris dans le silence des vallons la mort de Stravinsky un certain 6 Avril.

Stef aimait beaucoup les pays de montagnes. La Suisse de ce temps-là sacrifiait aussi, dans sa torpeur, au rêve et à l’ailleurs, comme une épidémie dans le calme de ses edelweiss.

Mais le printemps avait été houleux.

Madame Molinier, panthère protectrice, ne conçut pas même l’idée qu’il put s’éloigner seul vers des contrées où elle n’aurait plus aucune prise. Madame Molinier, insigne voyageuse avait pourtant depuis bien longtemps sacrifié Stéphane, avec son mari, sur l’autel des enivrants voyages autour du monde.

…

Mais deux ans plus tard Stéphane connaîtra (j’ai toujours su que c’était une compensation) les fastes de Shiraz et de Théhéran, main dans la main avec sa maman.

…

Je conçois d’autant plus quels durent être les tourments qui habitèrent sous fond d’orage et d’impuissance, les pensées de ma mère à l’idée de ce départ imminent pour un si long chemin.

Qu’elle dut finalement trancher en forme de Jugement de Salomon : « Mon fils, plutôt libre que de le castrer »

…

Le 10 Septembre, j’avais mon billet de train pour Paris. Je venais de finir ce stage à la Banque et maman m’avait accompagné au Port pour l’achat d’un sac de voyage. C’était un magasin d’outillage et de matériel pour les marins et les plaisanciers. On y trouvait aussi toutes sortes de vêtements, de cirés, de gros tissus de cotons ou de laines. Quand je le vis, dans un coin, dans ses épaisses mailles grossières de coton rugueux mais comme faites pour traverser les tempêtes et affronter Moby Dick, j’ai su que c’était ce sac qui m’accompagnerait. Il pouvait contenir un volume tel que je doute avoir pu le porter s’il eut été rempli complètement. Mais il avait une ancre marine, une vraie, une ancre comme en affichaient les marins, un tatouage qui décline l’activité à hauts risques et les expéditions lointaines. Je me prenais déjà à rêver d’embruns, de souffles marins et de dangers imminents. Je n’aurais pourtant jamais qu’à affronter des fleuves et des rivières paisibles. Mais, ce sac je le voulais grand, large, à la mesure de ce qui m’attendait.

Ma mère fut surprise d’un tel choix, mais c’était bien le moins important de tous les tracas qu’elle devait avoir en tête.

Cet énorme sac, d’un mètre cinquante de haut sur un diamètre de peut-être quatre vingt centimètres, n’embarquerait que deux pantalons, un léger et l’autre pour les parages possibles de l’Himalaya. Deux chemises comme on en portait ici en cette saison et une paire de baskets légères comme elles se faisaient aussi à cette époque, trois paires de chaussettes d’été, ce qui laissait largement de quoi voir venir et un appareil photos, presque un jouet, qui servait uniquement aux anniversaires et à de rares occasions, avec une pellicule de douze, prêt à dégainer. Nous n’étions pas entré encore dans l’ère des reportages frénétiques du tourisme de l’image sophistiquée. J’avais aussi une trousse pour les coups durs : un rouleau de gaze pour les pansements, quelques tricostérils pour petites blessures et des comprimés d’aspirine.

Le sac, en le regardant bien, semblait toujours vide. Ce qui faisait, qu’à proportion inverse de ce qu’il contenait, ma mère se faisait un sang d’encre.

…

« … Tu ne sortiras pas d’ici ! Je te dis que tu ne franchiras pas la porte de cette maison ! ». C’était mon père.

Comment avait-il pu croire, depuis ce temps, que cela n’avait pas été un jeu, un babillage stérile et inconséquent que ce projet vers les confins du monde.

Ma mère s’interposait, les yeux au ciel, dans une tragédie qu’aurait pu peindre Poussin, entre l’Enlèvement des Sabines et le Massacres des Innocents.

Le départ pour le bout du monde.

…

Sur le chemin de la gare ferroviaire, je n’ai pas souvenir qu’il ait fait beau. Je n’étais pas plus ému ni rendu plus sensible qu’un autre jour. C’était comme un prélude, comme ces fameux cuivres au prologue de l’Orfeo de Monteverdi qui sonnent dans les coulisses, annonçant que le spectacle va commencer, que l’action, le décor vont bientôt se planter sur scène.

Me revenaient les mélodies de l’été qui s’achevait, de ma relation éclair à Maria sur la petite colline de Magnan, et des petites musiques de nuits qui avaient égrené ce mois d’Août de foudre. … « Love her madly »…

J’avais de manière entêtante le « Hyacinth House » épais et monochrome, martelant le rythme de l’acier sur les rails, et l’image démesurément grande de ce Morrisson inquiétant qui n’en finissait de mourir.

…

Paris était à moi pour quelques jours… « Jours tranquilles à Clichy » pensais-je… cette histoire d’Henry Miller qui transitait comme moi dans un Paris périphérique où cultiver une douce solitude, ses interminables bains dans la baignoire préludant aux grandes manœuvres des voluptés, dans des scènes à la Godard (car j’imaginais bien sûr l’auteur nu avec un chapeau de western sur la tête).

C’est chez Raymond Darbre, le beau-frère de l’oncle André que j’avais trouvé refuge dans le XX°. Un arrondissement plein de pavés. C’est souvent comme ça qu’on se fait une idée du Paris populaire. Des ruelles assez étroites aux étals de fruits et légumes, des pavés mouillés, un ciel gris, et un secret dans le cœur palpitant sous l’ardoise des toits d’une mansarde.

Depuis, les pavés se dépavent et les marchandes de fleurs s’y font rares.

En fait, chez Raymond c’était un peu plus large, et je pouvais y demeurer comme je le voulais. Il avait manqué la révolution des années précédentes mais gardait l’esprit à l’affût.

L’esprit large.

J’avais l’entière liberté de prendre mon brick à l’œuf ou mon sandwich au thon à l’extérieur, de flâner sur les boulevards, de perdre un temps fou dans les cafés à écrire des poèmes anticipant les larges fleuves que je ne manquerais pas de longer, enfin tout un univers, ici encore, qui préludait aux marées qui m’emporteraient bientôt.

Les après-midi de pluie j’avais aussi le Rimbaud de Henry Miller, et je regardais les fines gouttelettes tomber sur les vitres comme des larmes en serpentin, rendant celle-ci illisibles, avec un œil sur le Rimbaud et une vue trouble sur les pavés glissants.

Les états transitoires font partie des épopées, autant que le cœur même de l’aventure.

J’avais du temps.

Mon passeport ne serait prêt que dans une bonne dizaine de jours. Le Consulat des Indes se trouvait dans une ruelle calme, ombragée, et le personnel administratif anticipait déjà d’un aperçu de ses savoirs faire paperassiers sur le théâtre absurde qui se donne dans la fourmilière des métropoles indiennes.

Dix jours devant moi donc.

Gare du Nord. Un billet pour Amsterdam. Je suis toujours, comme dans un opéra baroque, avec un prologue lyrique qui atteste de la qualité de ce qui va suivre. Une jeune espagnole , presque jolie, me souffle quelques conseils pour mon séjour. C’est fou le nombre de jeunes espagnoles que l’on rencontre à Amsterdam.

Acte I, Paris dans le doux gris des arrières saisons qui hésitent entre la fin de l’été et le petit ruissellement d’octobre qui s’annonce.

Acte suivant, Amsterdam. L’avantage du train c’est qu’on est à deux pas de la Place du Dam.

On a ensuite nullement besoin de trop s’excentrer. Nous ne sommes pas ici pour de la visite. Mais pour sentir déjà le frémissement des départs pour plus loin.

…

Du Dam :

Une portière de voiture claque violemment, un homme en sort, visiblement le père d’une jeune fille juchée là sur les marches de la fontaine. Il l’empoigne, la saisit avec des paroles que l’on n’entend pas, elle est déjà dans l’ombre à l’arrière du véhicule. Ils disparaissent. La jeune fille blonde, près de mois pose doucement sa main sur la mienne, la révolte silencieuse, contenue, et les cheveux qui sente ce doux parfum noir d’un vent libre.

Je pense à mon père.

…

Il suffit d’un périmètre, partant du Dam, qui propose, en forme d’étoiles, quelques échappées vers les rues et les canaux où le ciel se dédouble, ce qui donne l’impression de bénéficier d’un paysage à l’endroit et d’un autre à l’envers où il faut éviter de se plonger au risque de se perdre dans l’imaginaire.

J’avais ici comme un résumé de ce qui m’attendait dans les quartiers où séjournaient les européens à Bombay ou ailleurs. Une sorte de quintessence de l’attente et le préambule odorant et spirituel de ceux qui tracent le chemin balisé vers l’Orient. L’Orient d’ici, c’est le soir venu, la voûte du Paradiso, ses artifices nocturnes, ses paradis d’effluves musicales où une belle grande hollandaise me fit croire qu’elle m’avait aimé dans une vie précédente.

Après l’échec d’une tentative de percée éclair vers Lingen sur l’Ems qui se voulait une surprise pour Maria, je déambulais, le reste du temps, fantôme errant, entre les canaux et les quais du port aux navires qui soufflaient leurs larges poumons de fatigue.

…

J’avais récupéré dans les temps le passeport au Consulat, le visa pour six mois. D’où la légende qui viendra des « six mois

de séjour ». Il me fallait maintenant penser au billet d’avion. Ils n’était pas pensable d’envisager, comme aujourd’hui d’ailleurs, des billets sur des vols réguliers à tarifs prohibitifs. Les vols à bas coût s’appelaient les vols en charters. Je n’ai jamais connu la signification du mot, c’était des billets qui coûtaient simplement infiniment moins chers. Le low cost d’aujourd’hui.

…

Dix septième arrondissement, une entrée d’immeuble façon polar américain des années cinquante, sombre. Il ne s’agit pas vraisemblablement de la bonne adresse, c’est impossible. C’est pourtant bien le numéro indiqué, on est à deux pas du boulevard Pereire.

Je tenais cette adresse d’une personne sûre, digne de confiance.

…

La porte déjà, se tient de guingois. Cela ressemble vaguement à une entrée d’hôtel de passe.

Ca commence bien.

Je monte l’escalier large, c’est au premier étage. Il n’ y a pas d’ascenseur, l’immeuble est vieux, la façade négligée. Sur la porte gauche du palier, il y a bien une enseigne hâtivement renseignée aux caractères très serrés d’une « Agence de voyage Paris-Orient » . N’importe qui, n’importe quelle société indélicate aurait pu afficher une plaque de méchant plastique de cette sorte. Paris-Orient, évidemment, mais ça sentait l’arnaque, le mauvais faisan.

J’entre sans sonner, comme indiqué. Si on n’a pas à sonner, c’est qu’on veut mettre le client à l’aise. C’est donc que c’est fréquenté. Et les voyages en Orient ça se fréquente par milliers, par millions.

Le vestibule est sombre, il n’ y a personne. Je me disais que pour obtenir de tels tarifs, il fallait bien s’attendre à quelques surprises, à quelques sacrifices dans l’emballage des chose…

…

Derrière le comptoir, l’homme est grand, avec des lunettes rondes cerclées de métal, les longs cheveux en désordre. Il donne l’impression d’être le premier sur la liste des départs. Avec quelque chose de négligé dans tout ce que respire sa personne. Il me demande la destination, le jour envisagé du départ, enfin les renseignements nécessaires qu’on attend d’un séjour aux Indes.

A quelques mètres, une femme blonde qui n’avait pas les pieds sur terre, qui flottait déjà dans les airs, aux cheveux très longs et très épais semble prendre la même direction, et à la même date que moi. Je me sens plus rassuré, d’autant que près du guichet de l’autre côté, un homme d’un certain âge, peut-être la quarantaine, les cheveux presque complètement blancs et chauve sur le dessus, fait les mêmes démarches pour Bombay, Orly, telle heure, tel jour.

– Voilà, je vous explique : vous avez à payer la moitié du billet aujourd’hui et je vous retrouverai à l’aéroport à l’heure de l’embarquement, pour régler l’autre moitié du billet qui sera validé par nos soins à la compagnie aérienne, comprenant les frais d’embarquement, les taxes aéroportuaires et de menus détails que nous pouvons vous évité.

En même temps il me tendit un coupon qui devait être l’attestation du paiement de la somme qu’on venait de me demander.

–Vous comprenez il s’agit d’un vol charter, les conditions d’attribution si avantageuses ne peuvent s’obtenir qu’en passant par une avance sur le billet. Il faut absolument qu’on soit sûr que l’avion sera complet pour la date en question. Si ce n’est le cas, tout le monde serait remboursé.

Mais ne vous inquiétez pas.

C’était ça le charter.

J’ai beau être d’un naturel prévenant et méfiant, un instinct m’a dit le plus simplement du monde de suivre la femme qui flottait dans les airs et le monsieur aux longs cheveux blancs chauve sur le dessus.

…

Il me restait maintenant quelques jours à vaquer ici, sans plus aucune contrainte, juste à dériver, peut-être même à apprécier cette incise faite d’un répit et d’une coulée de matinées et d’après-midi dans les ors de cet automne qui hésitait toujours entre la mort annoncée de l’été et la plongée avancée vers les premières pluies de saison. C’était le doux moment de la nonchalance.

C’est au quartier latin que je passais le plus clair de mon temps, avec ses rues étroites, parfois tortueuses, ses enseignes que je croyais toute médiévales, enclavées par les boulevard Saint Michel d’une part, Saint Germain de l’autre. J’aimais la fontaine à l’angle de Saint Michel qui faisait face à la librairie Gibert. Les noms de rues évoquaient parfois Villon, j’avais en tête quelque ballade désespérée entre deux averses qui me faisaient me réfugier dans un bistro. C’était le moment de griffonner des poèmes inspirés par de belles femmes, des femmes inaccessibles et solitaires, des femmes qui ne manqueraient pas d’apparaître au coin de la rue. Peut-être la femme blonde qui n’avait plus les pieds sur terre. Il fallait bien qu’elle ait une existence réelle dans cette grande ville bleue.

…

Le taxi m’avait laissé à Orly. Restait à trouver le quai d’embarquement, le lieu de rendez-vous de tous ceux concernés par le vol X à destination de Bombay. Et puis le grand aux lunettes cerclées et aux cheveux fous avait dit qu’il serait personnellement là pour distribuer les billets et nous souhaiter bon séjour.

J’ai attendu longtemps, cela paraissait interminable. Je ne voyais personne, j’étais sûrement en avance comme souvent dans mes rendez-vous, que je les anticipe toujours plus qu’il n’en faut pour avoir à m’impatienter parfois jusqu’à l’angoisse.

C’est là seulement que j’ai mesuré, à la fois le désir que j’avais de franchir le ciel, de faire ce vol d’aigle, loin, très loin, peut être comme celle qui flottait déjà dans les airs, et l’extrême imprudence de m’être mis en situation délicate.

J’entendais les appels des hôtesses, de leur voix d’ailleurs qui annonçaient les départs, les arrivées. D’Istanbul, de Montréal, de Moscou et de tous les coins du monde.

Dans les aéroports on est de partout et on est déjà nulle part. C’est un peu le sentiment que j’éprouvais durant ce temps d’intense solitude, mon gros balluchon marin flambant neuf aux pieds, avec son ancre qui ne s’accrochait plus à rien, dont je me demandais si finalement il n’était pas trop grand dans ce moment même d’extrême incertitude. Autant il me paraissait grand que je me sentais ridiculement petit. Comme le poids certain de ma folie.

Je jouais, du moins les jeux étaient faits, toute les illusions de ces deux dernières années.

Et si le voyage s’arrêtait là. Si tout n’avait été programmé pour que la farce prenne fin de cette façon ?

Et puis je vis, sur une des nombreuses rangées de sièges près de la grande baie vitrée donnant sur le tarmac, la chevelure d’or et les lunettes noires, la femme qui volait déjà dans les airs. Jamais je ne l’aurais tant aimée de m’avoir arraché à toutes ces affres d’inquiétude. Et je ne tardais plus à voir arriver d’un pas lent comme cherchant à reconnaître lui-aussi quelque personne de chez Paris Orient, le monsieur aux cheveux blancs et presque chauve sur le dessus !

Je n’étais donc plus seul…

Nous avons échangé quelques banalités concernant le vol, les billets, la température qu’il faisait, l’anxiété que chacun avait ressenti et qui maintenant se dissipait tout à fait quand le monsieur de l’agence, aux lunettes cerclées et aux cheveux fous, méconnaissable, en costume blanc comme un maître de cérémonie, nous sourit et nous pria de nous grouper autour de lui.

Voici vos billets. Le vol d’aujourd’hui n’a eu aucun mal à remplir l’avion. Je vous souhaite un bon vol et un excellent séjour.

…

Maintenant c’est l’Acte II. (Ou l’Acte Préalable comme dans Alexandre Scriabine qui, dans la folle grandeur de ses visions prophétiques, espérait faire se rejoindre sur la scène toutes les formes d’art qui parlent de l’avenir des sens).

…

L’après-midi s’achevait, nous allions vers un crépuscule de feu comme en en voit avec un peu de chance en cette saison douloureuse pour l’âme. Il n’y avait pas plus d’une demie heure que le vol s’était élancé que déjà je sentais qu’il perdait de l’altitude et que sans aucun doute il descendait.

Bientôt, à ma grande surprise je vis très nettement dans un croisement de faisceaux jaunes braqués sur lui, l’Acropole sur sa colline. Jamais je n’avais vu pareil enchantement. La colline semblait avoir été construite pour hisser l’esprit de toute l’Antiquité sur ses épaules, dans un vague désert de caillasses et de ronces qu’on devinait, qui rendait encore plus solitaire et dépouillé de toute inutilité ce monument de géométrie qui condensait toute les perfections auxquelles les humains rêvent.

J’eus l’impression que l’histoire s’accélérait, que je me trouvais en avance d’un an sur les bancs de ma première année de philosophie.

C’était la première escale, et pour une première incursion en Grèce, c’est dans le forclos de la salle de transit que je passerais les deux heures qui allaient suivre, le temps que le noir de la nuit envahisse complètement le ciel. Remontant vers celui-ci, l’impeccable masse de pierre donnait maintenant un jaune plus saturé et les arêtes de ses angles, ses piliers, prenaient plus encore le relief rythmé d’un vaisseau échoué sur les rivages oubliés de la sagesse.

…

Je ne sais comment on dort dans l’avion, je ne sais si j’ai dormi.

Quand je me suis réveillé pourtant, au travers du hublot, il y avait les lumières de l’aéroport qui clignotaient. L’avion avançait doucement, il s’était posé quelque part dans la nuit. Je ressentais la nuit surtout parce que les paupières commençaient à brûler de fatigue.

C’était Bagdad.

Deux heure du matin. Etre à Bagdad devrait réveiller des fantaisies dans la mémoires. Je ne verrais rien d’autre qu’une méchante salle d’attente faiblement éclairée comme pour prolonger nos envies de dormir. Il n’y avait que peu de monde, peut-être étions nous les seuls passagers dans cet aéroport, de ce vol qui n’épargnait pas les surprises. Je rêvais, à défaut de retrouver le sommeil, couché sur une banquette de pierre, au « voleur de Bagdad » en me reprochant de ne plus me souvenir de l’histoire.

Bagdad sans l’avoir vue est une ville qui , dans l’imaginaire ne concernait que le merveilleux, ce qui relève du passé de mon enfance et puis Bagdad qui, quelques décennies plus tard, fera parler d’elle pour des raisons autrement moins féeriques. Je me trouvais donc dans ce milieu de l’Histoire où la ville inaccessible dans ces circonstances s’avérait m’échapper plus encore, entre un passé de contes et légendes et un futur sur fond de guerre que je ne pouvais encore connaître. Je ne connus donc cette nuit-là que le néant de Bagdad.

…

Le jour était maintenant tellement levé que la lumière semblait envahir la carlingue. De mon hublot il était à peine possible d’ouvrir les yeux. Tout au loin, la chaleur mangeait les reliefs. Des ondes et des vapeurs faisaient des anamorphoses sur la piste d’atterrissage. Il devait bien faire cinquante degrés. L’avion était immobile.

Le plan de vol nous apprit que nous étions à Bahrain.

Bahrain veut dire entre les deux mers . J’étais donc sur le Golfe Persique, enfermé pour quelques heures dans un avion qui ne donnait à voir que le bout de la piste d’atterrissage, et encore, dans la déformation de ses lignes et de ses formes, un mirage dansant sa danse du ventre, laissant l’imagination croire qu’il se désintègrerait, dévoré bientôt de son propre feu.

…

Les heures en vol sont longues. Je n’avais jusqu’à présent pas fait attention à mon environnement. Je n’avais pas même remarqué la grande discrétion du passager qui me tenait lieu de voisin, sinon qu’il devait à peine être plus âgé que moi, qu’il portait au revers d’une veste très foncée, une petite croix qui laissait supposer que c’était un ecclésiastique. Je ne sais si c’est lui ou moi qui adressa le premier la parole à l’autre.

Il allait au Sud de Bombay, à Poona, retrouver une fraternité catholique dans laquelle il avait déjà séjourné.

C’est lui qui a commencé :

– Et où vas-tu ?

– Bombay, c’est Bombay ma première étape.

– Tu as déjà ton hôtel ?

– Non, je verrais bien.

– Tu sais la ville est immense, on arrivera en fin de journée demain. Tu as un plan de la ville, du pays ?

– Non…

C’est ainsi que je réalisais que bien que le sac soit désespérément vide, j’avais même négligé de prendre la moindre carte générale du pays. Pas plus qu’une carte de Bombay. Le petit séminariste qui se voulut rassurant glissa ainsi une carte dans ma manche après m’avoir dit de me rendre si possible près du quartier de Colaba où séjournaient les gens du voyage, les hippies et tous ces occidentaux faisant, comme du temps des anglais, une sorte de club privilégié d’un autre ordre. Bien que le petit séminariste n’ait que vaguement fait allusion à ces chapelets d’occidentaux en mal de soi, d’un autre que lui je me serais offusqué.

…

Les escales, les transits, rapprochent les voyageurs à chaque étape. La femme qui flottait dans les airs me souriait à chacun de ses déplacement vers le fond du fuselage, l’homme aux cheveux blancs chauve au milieu jouait aux échecs avec un de ses voisins et me lançait des regards complices sans que je participe à quoi que ce fut de la partie.

Il restait une ultime escale au Pakistan. C’était peut-être le même matin qui a suivi le Golfe Persique.

L’étape de Karachi.

Cette étape là était comme une manière de se dégourdir les jambes. Nous avions sept heures à ne rien faire, mais pour la première fois, il était possible de sortir de l’enceinte de l’aéroport.

D’abord tout avait évolué dans l’air. Ca sentait le désert. Comme une vapeur enveloppante et légèrement odorante de quelque chose saturée de sec, et les reliefs donnaient l’impression qu’on pouvait voir plus loin, ce que doive ressentir ceux qui découvrent le contour et la profondeur réelle d’un paysage après avoir adopté des lunettes qui faisait défaut auparavant. Tout semblait être taillé à la serpe, à grand coup d’un vent rude et profond, de ceux d’après l’orage.

Un air de liberté flottait dans le groupe où l’on commençait à connaître le prénom des uns et des autres.

Les jeux d’échecs se poursuivirent pour certains sur des guéridons dans l’immense hall à peu près déserté de l’aéroport.

J’appris que certaines parties, particulièrement élaborées portaient des noms, comme « l’ouverture Cézanne », « la van Gogh ».

La femme qui flottait dans les airs marchait lentement vers une sorte de station de taxis composée exclusivement de jeeps poussiéreuses et marquées d’inscriptions blanches sur leurs flancs.

– Tu m’accompagnerais en ville, nous avons du temps devant nous ?

La femme qui flottait dans les airs et qui avait perdu l’usage de poser les pieds sur terre, avait maintenant un sabre à la main, et comme pour le passage du pont d’Arcole, j’étais invité à franchir avec elle les étroits goulets qui se présentaient dès la sortie de notre enceinte vers les défilés rocheux que je voyais dans les premiers escarpements de montagnes tout au loin.

– De combien de temps on peut disposer ?

– On a bien le temps.

Il suffisait de se munir d’une sorte de passe à présenter à la sortie, de même qu’on le remettrait en revenant à l’aéroport.

…

La jeep s’évertuait à amortir le revêtement du chemin en terre battue mais les secousses étaient inévitables malgré le soin que semblait prendre le chauffeur improvisé. Les taxis en fait n’en étaient pas, il s’agissait de se ranger avec ces jeeps sécurisantes au bord d’un trottoir à la sortie de l’aéroport pour que les voyageurs soit tentés par une promenade aux environs. Et il y avait ainsi une dizaine de ces chauffeurs qui attendaient, sous près de quarante degrés à l’ombre.

En quittant la zone internationale aéroportuaire, l’habitat aux abords des routes qui menaient vers la ville était de terre cuite et certaines maisons n’avaient pas de porte, certaines n’avaient qu’une partie de toit. Les maisons sentaient la terre, comme après de longues pluies, un goût de terre profonde qui rentre dans la bouche, qui imprègne l’air environnant.

Puis le chemin s’est rétréci, on pouvait presque voir l’intérieur de certaines bâtisses, des fillettes sortaient sur le pas des portes et semblaient avoir toujours eu cette curiosité d’accueillir avec un geste du bras les visiteurs qui passaient devant chez elles.

– Nous allons prendre un verre dès qu’on pourra, il fait une chaleur insupportable.

La femme aux cheveux blonds flottait très haut dans le ciel de Karachi, l’étendard conquérant, elle semblait connaître les lieux. Elle me dit être déjà passée par cette lointaine banlieue à la terre flétrie, que ce n’était pas la première fois qu’elle venait, que son mari l’attendait à Bombay, qu’il était en affaire dans la région. Je n’osais en demander plus.

…

Les chemins caillouteux nous menèrent vers de plus en plus de ces maisons basses, plus resserrées et maintenant tellement proches les unes des autres que l’ombre venait s’arc bouter au dessus d’elles et faisait un tapis sombre aux endroits où passait le véhicule. La femme connaissait le chemin, j’en étais presque sûr, puisque à l’intersection d’une bâtisse donnant sur une placette, on vit surgir un superbe minaret comme une torche d’ocre sombre sous le soleil. Instinctivement le chauffeur ralentit et nous descendîmes. Il y avait de quoi se rafraîchir dans une maison basse avec une enseigne illisible où deux chaises se trouvaient contre un mur à l’intérieur, bien à l’ombre.

Le minaret avait des dentelures rythmées à son sommet suivant la circularité d’une coursive étroite où le muezzin devait envoyer à heures précises son appel à la prière qui déchirait l’espace jusqu’à très loin dans les ciels.

Nous sommes restés dans cette ombre quelques temps, rafraîchis à l’abri des morsures de la lumière.

La femme volait dans les airs, bien au-dessus des quelques oiseaux noirs qui tournaient autour de la place, elle était blonde, elle était belle, je savais que dans quelques heures elle ne serait plus pour moi qu’une image au dessus de Karachi.

…

L’avion descendait maintenant assez fortement. On avait rempli des formalités sanitaires, des questionnaires concernant notre lieu de séjour ( !?), la durée, et tout un tas de détails sur le pourquoi de notre destination. L’avion fit une large boucle dans le ciel, et quelques minutes plus tard nous étions sur la terre ferme, à Bombay.

…

Les Indes étaient là, le sol tremblait sous les pieds, un monde neuf se dessinait totalement étranger à ma présence, que je ressentis pour la première fois depuis le départ une solitude grande comme ce soleil qui faisait face à la baie vitrée où nous pénétrions pour les formalités d’arrivée.

Les passagers de l’avion s’évanouissaient dans des directions diverses à mesure qu’on se fondait dans le gros de la foule, quelques au revoir furtifs, quelques signes de la main…

…

Ce n’était pas un soleil, mais une roue, celle de la vie et de la mort.

Une immense orange comme une roue de Luna Park, aussi grande qu’elle, qui vibrait de tous les feux d’un crépuscule chantant le raga des tumultes.

La première chose qui vous touche la peau, qui ne partira que quand le voyage aura pris fin, c’est l’odeur des siècles montée de profondeurs grandioses.

De ces siècles venaient les safrans et les encens flétris jusqu’à l’écoeurement, mêlés à l’humidité de la ville proche de la mer, saturée d’un mauvais iode et de nuages rougeoyant grossis de pluie à venir.

Des hommes portaient des turbans tellement généreux que j’aurais pu croire que c’était des draps entiers qui avaient servi à s’ensaucissonner autant au-dessus de la tête. Des barbus passaient avec l’air inquiet et l’œil sévère. C’était surtout des chauffeurs de taxis. En tous sens s’agitaient des porteurs de bagages, maigres, dont on n’imaginait pas qu’ils pussent mouvoir des chariots à longs bras qu’ils maniaient avec la force de géants.

J’avais du mal à respirer, tant à cause des parfums âcres que par la tension enfin relâchée de l’appréhension d’un monde nouveau. J’y étais maintenant. Mais comme perdu dans le siphon aspirant de la masse compacte de la foule, des bruits et des dissonances, des couleurs pareilles aux safran et aux encens qui tournaient la tête.

Les indiens paraissaient m’ignorer, ils allaient pareils à n’importe quelle ruche humaine vers leur aveugle marche en avant. Les femmes ne souriaient pas, j’aurais aimé du moins rencontrer une douceur de visage ou un regard attendu, mais j’étais seul.

…

Le taxi longeait la baie. Comme souvent, par le jeu des analogies, je m’accrochais à des choses que je connaissais, à cette anse familière au bord de la mer, à cette Baie des Anges que je me pris à aimer comme jamais.

La nuit descendait, le feu du soleil se cachait, se limitant maintenant à des taches parsemant le ciel d’un orangé saturé dans les grappes de nuages chargés de pluies lourdes.

Je pensais au petit séminariste. J’avais sous les yeux la carte de la ville, je suivais, de la courbe que faisaient le long de ce bord de mer, les jalons espaçant les éclairages publics qui allaient très loin vers l’horizon jusqu’à disparaître du paysage. L’angle de la baie ici me semblait plus ouvert et plus long, interminable, que les 115° de notre baie des anges. En plus noire, en plus mouillée, bien que le ciel ne fut pas encore descendu sur nous.

– Colaba ?

– Yes mister, Colaba

…

Hôtel Stiffles. Je n’eus pas même à choisir mon hôtel. Sans un mot, le chauffeur me mena dans des rues, puis celles-ci devenant presque des ruelles, dans un quartier non loin du rivage qu’on venait de quitter. C’était assez sombre, mais je vis des arbres, cela me parut assez humain, mais suintant de ce noir qui caractérise tout ce que touche Bombay. Il s’arrêta, se tournant vers moi, faisant comprendre qu’on était rendu. Hôtel Stiffles.

…

Colaba Causeway. L’adresse me manque…

…

Bien sûr l’hôtel était branlant, les escaliers menant à un couloir sombre paraissait avoir passé une nuit blanche, les marches portant les marques d’une ivresse qui faisaient tituber les personnes qui les empruntaient. Malgré tout, je parvins à la chambre. Il y avait deux lits, une large fenêtre qui donnait maintenant sur la nuit tombée.

Et puis, sur l’un des deux lits il y avait déjà quelqu’un, la tête rase, qui dormait tout habillé sous un drap sombre. Il portait encore ses lunettes rondes sur un visage fatigué. Ce qui m’intrigua, ce n’est pas tant qu’il y eut un lit occupé dans ma « single room », mais que les deux verres des lunettes de l’individu fussent brisés et qu’il les porta en dormant. Ce qui donnait l’impression qu’il s’était endormi avec du givre sur le carreau des lunettes. Il était en effet transis de froid. Il avait la bouche légèrement ouverte et crispée.

Je m’endormis sans plus penser à rien. Au réveil, le lit de l’occupant de l’autre côté de la chambre était vide et défait.

…

Bombay brillait d’un plein soleil, d’une lumière franche, ce qui sera une chance aujourd’hui, la queue de la mousson d’été étant à peine à sa fin, ce qui me permit de voir le quartier de façon un peu plus souriante que la veille.

Je ne supportais plus mes vêtements, trop lourds, fatigués des vingt quatre heures passées dans l’inconfort de l’avion. Je me faisais l’effet de m’être trompé de saison tant les tissus fripés et inadéquats étaient raidis et comme prématurément usés.

A la première boutique au coin de la rue, dans une sorte de bazar où l’on aurait trouvé tout ce qui est inutile, je me fis vêtir de blanc. De la tête aux pieds. Je ne gardais que les tennis légères et remplaçais le peu qu’il y avait dans le sac immense, par un pantalon de coton plus léger que des duvets de libellules, d’une chemise blanche flottante sans couture et sans boutonnage. Le blanc semblait purifier ma fatigue. J’avais l’air d’un parfait indien anonyme. Sinon que déjà je sentais les regards directs qui me dévisageaient avec une curiosité légèrement inquiète, (les femmes ne regardant pas les hommes, ou si subtilement qu’elles ne laissent jamais rien paraître). C’est la première fois que je ressentais cette étrange sentiment d’être perçu comme venant de loin, d’une terre que ceux-là ne pouvaient imaginer.

Je longeais les rues jusqu’à ce que la faim, dont je ne m’étais pas soucié depuis le départ, me fit entrer dans un minuscule endroit odorant (était-ce un restaurant ?) qui ressemblait plutôt à une simple cuisine d’intérieur improvisée de trois tables où mangeait déjà un vieil homme silencieux. Je ne sais ce que j’ai commandé, parlant dans un anglais encore peu huilé par le peu d’usage que j’en avais fait jusque là, quand on me servit un simple plat de riz en sauce aux petits pois et au poulet. Cela ne ressemblait en rien à ce que l’on trouve habituellement dans les indiens de chez nous. Les épices peut-être, moins familières que nos currys basiques. La simplicité et surtout la limpidité de ce que je voyais dans les assiettes de mes voisins semblait avoir été confectionné par les meilleurs soins d’une vénérable mère de famille, sans chichis d’aucune sorte. Je déjeunais ainsi silencieusement, ce que je crois n’avoir fait depuis plusieurs jours, de ces plats qui seront bientôt mon quotidien de cumins et de currys, de galettes noires et de feuilles de manguier où roulaient des jus sombres et épais.

Avec toujours le parfum de ces épices, dans les rues, les jardins, les lieux de prière.

…

Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir.

…

Dans le ciel indien s’est renversé un plein bocal de senteurs lancés par les mille bras de Shiva.

…

Bombay reçoit le soleil, mais se complait dans la noirceur. D’abord le ciel n’y est pas encore stable, la mousson d’été traîne ses dômes d’azurs incertains de nuages, et la ville semble avoir gardé les traces de quelques blessures indélébiles de rancunes physiques contre une croissance qui aurait été tumultueuse comme les poussées d’adolescence fulgurantes occasionnent des douleurs sur certaines articulations. Peut-être est-ce ce poids de l’Histoire qui garderait des balafres d’un temps de poussées tectoniques d’un vieux développement contrarié par la période anglaise dont on veut voiler pudiquement les jalons architecturaux et les percées vers les quartiers nouveaux développés du temps de leur présence et qu’on négligerait, plus par ce désir inconscient d’oublier l’époque de la colonisation, que par rejet véritable de ces témoignages ?

Aujourd’hui c’était soleil, mais tout indique que celui-ci ne résiste jamais à la charge de noirceur, de plaies naturelles qui entaillent la ville et ne lavent de ses clartés comme il le fait dans les cités généralement nettoyées par le retour d’un beau ciel.

Les rues du quartier proche du musée Prince de Galles alternent entre les beaux vestiges des bâtiments officiels pétrifiés et les maisons basses serrées comme des grappes de pierres et de chaux dans leur misère, offrant des effluves de senteurs rances et viciées dans tout le labyrinthe de ces quartiers d’extrême vitalité.

On peut ainsi marcher dans ces dédales jusqu’à l’écoeurement. Jusqu’à la saturation des couleurs dansant dans les voiles et les saris des femmes, les devantures et les étalages des boutiques, les bouches des maisons qui laissent voir le noir de leur entrée entre-baillant sur quelque mystère glauque tapissé à l’ombre immémoriale de désolation sans soleil.

Parfois, à une fenêtre, un visage furtif apparaît dans le fond obscur d’une maison pour y pendre au balcon, un linge, arroser une fleur qui s’y serait égarée.

Et puis ces bigarrures sont doublées de l’anarchie des sons du grouillis des rickshaws, des pétrolettes et des tympans de vélo, les voitures n’ayant rarement accès à ces marché et à ces ruches humaines.

…

De gros nuages s’amoncellent, gras et pesants. J’avais jusqu’à présent payé mes quelques premières dépenses avec les roupies obtenues au change de la banque de l’aéroport. Il me fallait maintenant des sommes qui me permettraient de tenir plusieurs jours sinon une grande partie de mon temps à Bombay.

Le change aux banques était beaucoup moins intéressant que les transactions proposées par des rabatteurs à même la rue. Beaucoup plus intéressant.

C’était bien sûr le risque à prendre.

Il n’est pas rare de voir au coin d’une rue un adolescent qui vous aborde. Lequel vous indique quelqu’un qui vous attend dans un lieu tranquille et discret. C’est souvent un autre adolescent qui proposera un change de dollars à un taux évidemment impraticable dans les banques.

Ici ce n’est pas le marché du cannabis qui se couvre dans la clandestinité mais la transaction du dollar.

D’abord le dollar américain pour lequel on ne discute pas, puis rarement le canadien. Le franc suisse est assez prisé, puis ensuite le franc français.

J’avais pour moitié des dollar et des francs.

L’opération se fait presque souvent à l’ombre d’une arrière boutique.

Dans l’inconscience et l’insolence de mes dix neuf ans, je ne pensais pas qu’on eut pu me trancher la gorge, ou tout au moins me dépouiller facilement. J’avais toujours pensé , chaque fois qu’il était nécessaire de réaliser ces changes, que justement cette jeunesse insolente, mon vestimentaire complice de leur mode de vie, et une assurance que je croyais savoir afficher, désarmeraient les vieux renards d’arrière boutiques.

…

Cent dollars, dix milles roupies … Changé à seize, changé à quinze …

Cela dépendait des jours et des lieux.

…

Toute une petite Bourse de rue, une City à ciel ouvert, ou plutôt de cavernes d’Ali Baba obscures, d’arrière boutique dans la pénombre des pièces de draps vendus au mètre, des bibelots criards, des objets inutiles pour le rêve des pauvres, des bouddhas de verroterie, ventrus comme l’opulence enrobée de l’enturbanné sourcilleux qui maniait les billets avec un bruit furtif et mat des doigts sur le papier, plus sûr qu’un distributeur automatique.

Les codes et les modes d’approche de ces opérations de l’ombre s’apprenaient facilement.

…

Le soir descendait. Je commençais à bien connaître Joseph, le petit chrétien rabatteur, quand il me fallait changer quelques dollars. J’avais confiance et je n’eus pas à m’en plaindre.

Par sécurité je ne m’embarrassais pas de superflu et ne montrais aucun signe ostensible de valeurs qui eussent donné de mauvaises idées lorsque j’étais dans les rues.

L’argent était placé dans ma ceinture fendue par l’intérieur, faisant un couloir à tous ces billets qui se fondaient, plats et lisses, sans qu’on les y soupçonne à cet endroit, refermé par une fermeture éclair.

Les nuages qui avaient menacé le soir de mon arrivée étaient maintenant sur nos têtes, grondants et sourds. J’eus à peine le temps de saluer et de remercier le petit Joseph que les premiers œufs de caille descendaient du ciel, d’abord espacés les uns des autres, au point qu’on aurait pu s’ingénier à passer entre les gouttes, puis en déluge, serrés, qu’on ne voyait goutte quand le gros du nuage creva son trop plein. Il libérait pourtant une lumière blanche qu’on ne savait trop si c’était la profusion des quantités d’eau qui éclaircissaient notre espace comme du cristal en morceaux ou si la foudre elle-même se mêlait en torsade à la furie de cette fin de mousson.

Je comprenais les images des déluges tombés sur le Bengla Desh, quand Calcutta plongeait dans ses boues, ses désolations et sa misère durant des semaines d’agonie.

…

Pour ne pas me retrouver dans la chambre à l’homme au givre sur les lunettes, j’avais demandé à ce qu’on me change de chambre. J’étais maintenant de l’autre côté du couloir, plus animé par la présence des va et vient de canadiens qui avaient mobilisé trois chambres se succédant, contiguë à la mienne. J’étais rassuré.

Je fis assez vite connaissance avec celui qui me parut le plus jeune d’entre eux. Je ne sais plus son nom. Son français était aussi mauvais que mon anglais de dix ans d’apprentissage au lycée. Ils étaient de Toronto ou même de plus enfoncé encore en Colombie britannique. Donc, ce n’était pas la mentalité francophile des Québécois, mais j’étais plus serein dans mon isolement. On passait de chambre en chambre avec facilité.

…

L’hôtel était, on pourrait dire, conçu pour ces occidentaux improbables et accoutrés de tuniques et de frous frous faisant plus oriental que les maharadjhas , qui allaient et venaient depuis une décennie pour des raisons diverses, dont les deux premières résumaient le mouvement qui s’était emparé de la jeunesse en mal de l’occident, de ses questions dont on ne se satisfaisait pas des réponses, et qui drainaient ceux qui lisaient les Upanisads ou les sentences de la Bhagavadad-Gita, des méditations sur les vides sidéraux de l’égoïsme des humains, et les autres, prosaïquement à la recherche de la défonce facile comme les chercheurs d’or en d’autres temps.

Entre les deux, je ne me situais plus. J’étais là parce que durant deux années j’avais été bercé par ces appels lointains dont on parlait avec Stef surtout. Madame Molinier connaissait tant de lieux dans le monde, d’escales et de havres où les houles et les vents des larges passaient comme des baumes sur les chevelures, mais aussi dans les cœurs qui se façonnent sur le mode du départ.

…

C’était le second soir, peut-être le suivant. La jeep s’arrêta devant une des ces maisons écaillées et mangées de suie. La ruelle était sombre, les éclairages si faibles qu’on apercevait à peine les corps gisants le long des murs, sur peut-être toute la longueur interminable de la ruelle. Depuis qu’on avait passé l’angle de la rue, des masses informes d’humains étaient à même le sol comme passées à la fusillade tant la position des corps était relâchée dans l’attitude du sommeil ou de l’abandon de soi.

Je n’osais demander au canadien où nous étions. Certainement loin de Colaba. Les maisons avaient commencé leur effrayant défilé de lèpres et d’aspects cauchemardesques sur le fond gris et sale du ciel opaque. Une vraie nuit de Bombay me disais-je. A mesure que nous approchions de l’adresse recherchée, les paroles s’étaient faites rares, la nuit descendue et les rues s’étaient désertifiées. C’était une banlieue abandonnée du monde. Les corps seuls commençaient par petites grappes leur ballet immobile de ces sommeils de mort jusqu’à la ruelle effrayante où la jeep ralentit et qu’on s’arrêta devant la maison.

…

Une nuit de brute s’était installée dans cette grande pièce unique, où les ombres étaient éclairés faiblement par une lampe pour chacune d’entre elles, comme celles que rendent les lumières des abats jours. Face à moi, un homme couché sur une litière étroite au matelas éventré, le visage aux dessous des yeux bouffis de crevasses, laissait paraître une absence au monde comme une surdité de tout le corps, quand on m’indiqua d’un geste ma banquette, identique à toutes les autres où les ombres d’une dizaine de fantômes, pareils à celui que j’étais maintenant avec ma petite lumière sous les volutes d’un voile de fumée qu’aurait pu seul trancher un couteau.

L’odeur de l’opium brûlé passait par des stades successifs d’huile saturée, de soufre et de relents de fleurs vénéneuses, de fougères de pancréas fatigué, toute une mosaïque d’un orgue de parfumeur enténébrant de senteurs acres d’irruption de camphre et de plantes oxydées, l’odeur éruptive et doucereuse, labyrinthique, agissant sur mon olfaction comme une robe soyeuse portée par la Dame de Shangaï dans sa danse consumée de poison noir et de ténèbres.

J’étais pétrifié et laissais près de moi la longue pipe de terre cuite brûlante et regardais avec une horreur silencieuse et calme, la torpeur à gestes lents et comme ralentis par un sang de paralysie, les moindres mouvements des fumeurs d’opium. Dès le premier jour dans ce Bombay des noirs et blancs de l’âme, je me vis donc plongé dans les limbes de ces enfers domestiqués par des milliers d’années d’immobilité flétrie et de paradis d’amnésie.

Les canadiens avaient l’air de connaître bien ce séjour des cauchemars. Je les vis s’évanouir parmi les autres ombres, et le temps me parut infiniment long.

Je m’aperçus que l’endroit où nous étions donnait sur une partie du ciel, le toit ayant croulé en certains endroits, et les étoiles brillaient au-dessus de nous se confondant avec ces impassibles léthargies de mort.

…

La mousson traînait ses dernières pluies, les rares moment de soleil coloraient un peu le bord de mer où je paressais près du Gate of India. Il ressemblait à un arc de triomphe une fois sous l’arche monumentale où s’engouffrait l’air frais de la mer. Les mêmes corps de misère dormaient lourdement à n’importe quelle heure du jour et peut-être de la nuit, à l’abri du monument, caressés par les souffles larges qui se fondaient déjà dans la moiteur de la ville.

Je garde une photographie de la pointe de ce bord de mer avec un charmeur de serpent accroupi et son naja docile qui sortait en érection nonchalante de son panier, sans même prendre l’air de me défier.

…

Je déambulais dans les larges avenues, ponctuées par les klaxons, ceux-ci et eux seuls faisant en fait avancer les véhicules.

Lorsque les indiens veulent accélérer ou se dépêcher avant que les feux ne passent au rouge, il suffit d’accélérer la cadence du klaxon, en répétant par petites saccades, en double croches, le son du klaxon. Si un gigantesque embouteillage se produit, les véhicules piégés dans leur file d’attente, klaxonnent de concert afin de déboucher la situation. Si l’on roule à trente à l’heure la fréquence du klaxon sera de trente coup par minute, si l’on veut aller plus vite il suffit de passer à quatre vingt coups et ainsi de suite.

Invocation des mille bras de Shiva…

Le chemin le plus court n’étant pas celui de la sagesse, pas plus que celui de la raison, il n’est pas rare de voir un véhicule utiliser la largeur complète d’une chaussée pour accéder sur l’avenue rectiligne à l’autre extrémité de l’avenue.

Comme une ivresse de la conduite.

De même que l’indien qui dit oui, fait un mystérieux mouvement d’ondulation de la tête à la manière du roulis d’un navire. Ce qui dans la sémiologie psychologique de nos signifiant occidentaux est à mi chemin de notre non.

L’indien se caractérisant ainsi comme l’homme du peut-être.

…

Je déambulais donc par les quelques journées où la pluie ne ternissait pas plus encore les murs balafrés de suies indélébiles les rues grises aux arbres maigres des environs du Musée Prince de Galles. J’y pénétrais pour une visite timide de la statuaire antique, des stèles de diverses divinités, ne reconnaissant que les principales d’entre elles, et m’extasiant devant les ondulations des fées antiques dans leurs contorsions, de celles qu’évitent les femmes de la ville qui gardent généralement le port et le voile de tête bien posé, les pas petits et le haut du corps à l’écoute de l’image de dignité convenue que se donnent la fille ou l’épouse indienne.

…

Lorsque la pluie prenait le dessus sur le rythme du jour, que l’immense tristesse des harmonie des gris et des délavés imprégnaient l’humeur environnante, je m’installais sur la longue coursive de l’hôtel sous le auvent qui m’abritait des dernières marges de la mousson, et je rédigeais par le menu mes états d’âme à destination de mes parents sur des aérogrammes fins et léger, les aérogrammes filant plus vite que le vent, où je minimisais les misères du monde qui s’abattaient ici.

…

Et puis un matin j’eus un fort mal de gorge. Durant cette mousson qui n’en finissait pas, à l’image de nos mois de Mars, avec l’alternance des ondées et des réapparitions de soleil, on ne pouvait qu’attraper les miasmes et les dernières traces des tiédeurs humides du ciel.

Je vis mon visage dans un miroir du salon de l’hôtel et je reconnus une fatigue certaine.

Dans la journée je sentis que mon cou avait enflé, sans pour autant présenter de douleurs trop aiguës, sinon une bien naturelle difficulté à déglutir. Jusqu’au soir où l’ami canadien me conseilla des gargarismes pour nettoyer tout ça.

Je sentais les ganglions faire leur travail.

J’avais tellement enflé que le creux maxillaire faisant un angle sur le cou n’était plus marqué, faisant de celui-ci un tronc horrible par deux sortes de goitres latéraux, ne laissant plus distinguer les mâchoires. Il m’était difficile de manger, il devenait difficile de rester ainsi. Le mal pouvait évoluer dans le sens de quelque chose de pire.

J’en eu soudain assez de Bombay sur laquelle je reportais tous les maux et les tristesses que je mettais sur le compte d’un climat et de la tentaculaire chape de grisaille qui me dévorerait bientôt.

J’en eu vraiment assez, que dès le lendemain je pris un billet pour New Delhi.

Je dis adieu aux canadiens, aux virées en jeep, et fus résolu de quitter ce mal qui me frappait.

Je dis adieu à cet indien qui s’était occupé de rendre plus aisé mon séjour à l’hôtel (il reste d’ailleurs une photo de lui sur fond de mousson depuis un balcon donnant sur la hideuse façade noire et décatie de l’immeuble d’en face).

Je posai un dernier regard sur les quelques corps grelottants, allongés dans les couloirs avec leur couverture jetée sur eux comme une pitié sur le monde.

Parmi ceux-ci, j’avais aperçu, emmitouflées dans les laines, les petites lunettes brisées dans leur givre éternel.

L’enfer du bout du monde, la fin du voyage pour ceux-là.

Il n’y avait pas une semaine que j’étais arrivé que je fuyais vers l’avant, vers plus de sécheresse, vers des ciels plus purifiés.

…

C’est le contraste brutal, dans un temps très court depuis mon départ de Paris et cette arrivée aux Indes, où le climat, la densité de l’air et cette humidité mortelle m’envahirent, qui causa ce dérèglement de mon organisme. J’avais encore presque deux jours à traîner avec les canadiens, à flâner dans les quartiers surpeuplés et saturés de ces senteurs qui collent à la peau et à l’âme même du voyageur.

Que je pris le temps de commencer l’Idiot de Dostoïevski (en anglais, de la collection Penguin si je me souviens) que m’avait offert l’ami canadien pour que je ne m ‘ennuie pas durant le chemin vers Delhi.

…

Delhi est distante d’à peu près mille trois cent kilomètres de Bombay. Les trains ne partent pas à l’heure. D’ailleurs, les trains ont-ils la volonté d’aller à destination ? Un précepte du bouddhisme dit que peu importe le chemin, l’essentiel étant de cheminer.

Je quittais Bombay un matin de beau temps. J’avais réservé une couchette en supplément, le voyage promettant d’être long et fatigant. Mon baluchon toujours aussi léger ne prenait pas de place et je pus le confiner au pied de cet espace restreint, tandis qu’un maigre coussin devrait servir aux longues heures que je passerais allongé.

Les départs provoquent parfois des effets tout à fait inattendus, voire salutaires. N’est ce pas la raison pour laquelle il y a des départs ? A l’origine c’est une décision, un arrachement à une situation, occasionnant une modification dans l’ordre des choses, parfois engageant l’être et l’organisme même qui s’en va vers plus loin dans la vie.

Il me semblait que le jour où je quittais Bombay, ma gorge me laissait tranquille, l’épaisseur du cou enflé avait sensiblement diminuée que j’en conclue que le mal était derrière moi, derrière ces grands murs suintant ses lèpres de goudron, ces senteurs millénaires et éternelles de marchés ouverts sur les rues malades et les foules bariolées imprégnées de cette odeur qui ne s’en va jamais comme l’odeur propre à chaque corps humain. Bombay respirait de ce corps collectif qu’était le grouillement de ses populations, de sa glaise transitoire qu’exhalait une terre façonnant l’âme mouvante d’une sculpture inachevée ne parvenant pas à fixer ses formes et destinée à errer dans le flux de ses énergies.

…

Le train partit avec (mais rien ne le démontrerait) quelques deux heures de retard. Lentement, laissant la ville progressivement s’égrener pour ne pas l’effrayer, traversant des kilomètres de ces quartiers intouchables de banlieue que je pouvais apercevoir furtivement en un mouvement continu de maisons de bois et de cartons, de ferrailles et d’enfants nus dans des mares d’eaux souillées, de femmes au devant du pas des portes, chargées de fardeaux et de lassitudes, et de tout cet univers confiné et indésiré dans ses marges, qui s’éloignait de plus en plus de l’humanité ordinaire.

Les maisons et les taudis s’espacèrent, devinrent de plus en plus épars à mesure que le train sortait des périphéries de la ville. Ne restait plus que le sillage d’habitats plus encore retranchés du monde dans la désolation et le silence du désert qui commençait de se profiler.

…

La monotonie métallique du rail rythme la panoramique des paysages. Je ne pouvais me maintenir que couché, ou descendre me dégourdir les jambes. L’espace dans ces wagons est très étroit et rendu difficilement confortable par surpeuplement.

Je suis, en début de voyage, passionné par le Prince Mychkine, par ses amours avec X.

Je fais travailler mon anglais, et puis ce Dostoïevski présente tant de pages qu’il en restera encore jusqu’à bien après l’arrivée à Delhi.

Mon mal de gorge s’est endormi, je ne sens plus que des traces de ce mystérieux phénomène que je ne m’expliquerai jamais, et qu’en d’autres temps j’aurais jugé nécessaire de faire voir dans un hôpital. D’avoir quitté Bombay me faisait me débarrasser d’une douleur, d’une sorte de choc tectonique que fut mon arrivée dans un univers où tout m’était inconnu, jusqu’à ces orages qui ne ressemblent pas à ceux de chez nous, ces œufs qui tombent du ciel, ces roues de luna park à pourpres d’incendie qui donnent des fièvres comme celles que je venais de récolter ou ces vaccins qui bouleversent l’organisme en réaction d’un mal qu’on vous inocule.

Maintenant c’est Mychkine qui est important, ses amours avec X.

…

Le train chevauche avec lenteur. Les arrêts sont fréquents et longs. Je ne sais pas même à quelle heure, ni quand nous arriverons. La végétation alterne entre les broussailles, les ronces et des arbres géants tout au loin, la terre battue renvoyant le vif de la chaleur jusque là haut sur la planche de mon refuge.

Dans le wagon, au-dessous de moi, sur la banquette, je sens qu’on s’agite. Une femme maigre allaite son enfant et semble accompagner de la voix le transfert de tendresse qui passe vers le petit. A côté, une autre femme très âgée, montée à la gare d’un village de cases en terre cuite. Elle n’a pas laissé seul le mouton qui prend place à sa droite, avec encore un espace disponible. Le mouton comprend bien qu’il voyage, il parle à la vieille dame et lui fait confiance, mais il parle souvent, il sent le mouton, la laine herbeuse qui a passé longtemps près des fumiers frais, et je ne tarde pas à avoir cette forte odeur qui m’enrobe dans mon espace envahi. J’ai beau me passionner pour ce qu’endure Mychkine, cela fausse un peu le roman, parce qu’avec le mouton, j’ai du mal à imaginer les steppes et la neige des plaines de Russie. D’autant que le mouton bêle régulièrement et voilà que je me prends à sourire en pensant aux difficultés rencontrées par le Prince. Non, le mouton et le Prince, ça ne va pas ensemble. Si j’avais su j’aurais pu emporter Saint Exupéry, ça aurait pu faire illusion.

…

Le jour descendait lentement, j’avais du mal à lire sur un coude, tout le reste du corps n’était qu’une masse inerte et des douleurs d’impatience commençaient à se faire sentir. Il faut dire que ma couchette était constituée d’une méchante planche de bois brut retenue à chaque extrémité par une chaîne de vélo emmaillotée d’une gaine de plastique. Et soit le toit du train était trop bas, soit l’espace qui m’en séparait ne permettait en aucun cas que je m’y tins assis. Restait donc à patienter avec les démêlés de Mychkine.

…

A la gare d’un village plongé dans la roue pourpre du ciel, l’arrêt devint interminable. Des passagers s’agrégeaient encore à ceux partis depuis ce matin, personne ne descendant dans les campagnes qui changeaient à mesure de physionomie, passant dans des verts saturés qui disaient que la pluie avait lavé les herbes et les arbres devenus moins malingres.

Parmi ceux du bas vint s’ajouter un vieil homme à chapeau, très basané comme ceux de Madras, aux dents toutes jaunes d’or avec un coq en cage qui trouvèrent leur place près du mouton. C’était maintenant complet. Heureusement la jeune femme était maigre et l’enfant dormait de tout son long dans les bras de sa mère.

La Fontaine aurait pu y développer une morale d’animaux.

…

Un homme à képi répétant avec des consonnes roulées et mouillées ce que je crus être des propositions de repas, me servit sans un regard, une galette de pain sur laquelle étaient des œufs et du jambon épicé dans du beurre fondu, seule nourriture que j’aurais avalée jusqu’à la gare de Delhi.

Puis c’est la nuit descendue.

Je m’aperçus qu’elle était descendue doucement à la difficulté que j’avais à comprendre le destin du prince Mychkine et que je reprenais plusieurs fois la lecture d’un même passage.

Le fond du ciel se perdait loin dans les raies de nuages qui traînaient en alternance, comme des traversins crépus dans un millefeuille d’orangés et de pourpres déclinant, avec des mauves qui s’abîmaient pour quelques instant encore dans le brûlé du soleil passé déjà de l’autre côté. C’était la première féerie que je rencontrais depuis l’arrivée à Bombay. Le ciel de la tombée de nuit en Orient, pareil à ceux du Tigre du Bengale.

…

Manquait peut-être la flûte de Chaurasia dans les lointains.

…

C’est alors que La Fontaine commença à mettre des dialogues et même des discours dans la bouche du coq et du mouton. Il n’en finissaient pas de se donner des impressions de voyage, qu’on devinait à peu près tout de leur déballage nocturne. En même temps, dans une polyphonie ferme et monocorde, des conversations de messieurs s’égrenaient, modulant allegro comme des ragas de la nuit, dont il ne me restait plus qu’à imaginer les têtes faisant leur roulis de gauche à droite pour un oui ou pour un non. Des femmes parfois, s’interpellaient de loin, sortaient un sein pour calmer l’angoisse nocturne d’un nourrisson, chantaient des berceuses à mi voix que pas un instant je ne crus que la nuit pouvait apaiser le grondement sourd de toutes ces anxiétés qui disaient la misère de l’existence.

…

Mychkine part à Moscou… Nastassia Filipovna est plusieurs fois sur le point d’épouser Rogojine, mais la veille de la noce, elle s’enfuit pour rejoindre le prince, puis fuit à nouveau…

…

Je ne sais si j’ai dormi. Je me sens imprégné de l’odeur de l’Orient. Tout à la fois du mouton, des femmes à la peau odorante et mate, des goudrons de Bombay, du brûlé des morts qu’on jette dans les fleuves et qui vient jusque sur ma peau, des bûchers réduits en cendres depuis des milliers de kilomètres, parce que tout s’imprègne depuis les vents qui charrient les aurores sur le Gange, ses ghats et ses horribles eaux brunes plus brunes que l’odorant des femmes et presque aussi noires que leurs chevelures.

Je ne sais depuis combien d’heures nous sommes partis. Une éternité déjà, depuis le matin de Bombay où les gens s’entassaient pour trouver leur wagon, et le soleil qui pointait en prélude à un beau trajet loin des miasmes d’humidité.

Je sens que maintenant le train ne va pas fort, on dirait qu’il peine d’avoir supporté cette traversée au cœur du pays en diagonale, par ces villages qu’on aperçoit parfois dans des nuées lointaines, qui sortent leur nez depuis des paravents de forêts pour montrer leur timidité qui s’esquisse d’un semblant de sauvagerie, comme ces enfants qui se posent sur le pas des portes, silencieux, morveux et les yeux sans rêves. Les villages prennent souvent la physionomie du lieu où ils se sont édifiés, la boue et le sable parlent le même langage que les toitures de guingois et la paille dépeignées par les vents qui soufflent inlassablement du même côté. Parfois, il arrive qu’on voit les enfants passer si près du train pour le suivre en riant qu’on sait bien qu’il peine et qu’il suffirait d’un rien pour qu’on se trouve perdus dans ces campagnes sans nom et sans raison d’être. C’est le moment où des hommes se hissent sur le dessus du train, avec ou sans menu bagage. Pour certains qui ne vont pas très loin c’est un peu le taxi des campagnes, pour les autres, l’occasion de filer vers leurs rêves, vers quelque famille, une femme délaissée dans la nuit des villes, ou pour une meilleure vie au-delà des torpeurs silencieuses de leur condition.

Le train va lentement, mais quand il prendra de la vitesse, ces passagers du toit n’auront pas le droit de s’assoupir ou de faire de mauvais déplacements tout là-haut, la chute signifierait la mort probable dans des lieux où personne ne jetterait un regard sur ces proies des chiens et des chacals de nuit.

…

Puis c’est l’arrêt soudain, sans prévenir. Il n’y a pas de gare, mais le train en a assez, il souffle, il a passé la nuit à rouler, à dissoudre de la distance pendant qu’on devait dormir. Le coq est parti, le mouton l’a suivi. C’était tôt le matin, dans une gare minuscule. L’horloge qui avait du être une fierté du temps des anglais marquait depuis longtemps l’heure de la veille, avec quelques heures de moins, mais ici, le temps ne se compte pas en horloge, mais en soleil qui passent, en nuages gros ou minces, à la lune qui penche d’un côté, qui montre sa face entière qui empêche de dormir, qui se cache avec caprice, tantôt montrant un croissant mauresque tantôt l’autre. Le village se rythme avec le train qui laisse partir ses villageois. Ils reviennent chargés de paniers, de poules et de quelque projet neuf, mais le village somnole.

Le train siffle et souffle comme un cachalot, cette fois en rase campagne, il semble dire non. Le train s’était vidé de la vieille femme et de la maigre au nourrisson, le coq et le mouton ont été remplacés par de vieux messieurs avec le drap en torchon sur la tête, la barbe drue et la moustache en décoration.

Je descend du train, il marche au pas maintenant, je l’accompagne. Au début, prudent, je me tiens à une poignée de la porte du wagon. Je suis heureux de me sentir si loin sans savoir où, allant au pas usé du train. On n’entend plus même les roues de métal qui déroulaient leur symphonie d’hypnose à la Philip Glass. Je m’aperçois qu’il y a pas mal de voyageurs qui accompagnent ainsi d’un pas processionnel la lente avancée du convoi. La campagne est aride, il y a des ronciers et des fruits sur de maigres arbres, on pourrait les toucher, des fruits barbares et de couleurs violentes.

Comme je vois que les indiens s’enhardissent et laissent les poignées du wagon, je lâche aussi le train, et nous nous trouvons dans une situation absurde. On a l’impression d’abuser de la lourde machine. Après tout je ne suis pas sûr que ces trains aient l’habitude de faire de si long parcours. Comme nous parvenons progressivement à une nouvelle gare d’un nouveau village, il y a la rencontre du fleuve et d’un de ses affluents, l’affluent tentant de prendre le gros du fleuve. Et c’est à nouveau des paquetages énormes, des valises à moitié éventrées, des ustensiles de cuisine qui dépassent des baluchons, encore des coqs, un nouveau mouton, je m’habitue aux animaux comme dans les fables, ils sont humanisés, ils parlent la nuit, j’en ai pris mon parti, et tout ça s’entasse en désordre au hasard des wagons. Il faut remonter, garder sa place…

Le train retrouve le rythme de Philip Glass.

…

C’est peut-être déjà midi. La gare de Delhi, New Delhi, je ne sais encore. Cela faisait longtemps que l’air avait changé. Le ciel paraît franchement bleu. Je me sens sauvé comme quelqu’un qui a fui. Il a suffi de quelque mille kilomètres de rails et de coqs et de moutons.

…

La maison de « l’avocat » est enceinte d’un mur blanc comme un sommet de pièce montée de mariage, en ovale, et tout en meringue fragile. On m’avait donné une adresse, peut-être le canadien. J’ai toujours eu la chance d’avoir un séminariste ou un canadien baroudeur pour mettre ma route un peu dans le bon sens.

Il fait donc beau, l’air léger, on le sent comme un duvet qui passe sur les joues, caressant. Les rues, les avenues tracent au cordeau des espaces qui ne sourient pas. Les tramways verts et blancs ont peut-être un siècle, ils le paraissent. La ville a quelque chose de large dans son costume, elle montre que sa démarche et sa gestique nonchalante sentent la capitale, un certain cossu un peu ébréché, un ordre encore britannique et sérieux.

…

Une large grille ouvragée trahit le confortable de la maison de l’avocat. On y pénètre aussi par une porte latérale discrète (donnant sur un jardin), toute aussi dessinée d’opulence de fers forgés que la grande à l’angle de la rue.

Mister Jain. (J’avais peur jusqu’à ce moment d’avoir oublié le nom de mon hôte à Delhi). En costume et cravate noire, malgré les trente degrés à onze heures, midi. C’est lui, dans un anglais tout à fait international, avec le fameux roulis de la tête qui accompagne les oui, ou les non, la fine moustache coloniale, qui me fait le tour du propriétaire. Du moins, il m’apprend les limites implicites qui sont celles de tous ceux qui logent ici. Je ne suis pas seul, tout le bas de la demeure constitue la partie hôtel de la pièce montée. On a l’impression d’une hacienda, blanche jusqu’à l’aveuglement mais sans les jarres de fleurs, les mouchetés de rouge et les senteurs andalouses, sans le murmure argentin d’un bassin d’eau, nue et trouée de portes d’entrée sur tout le bas de la bâtisse. Ce sont les chambres louées. La galerie à l’étage fait le tour de toute la demeure avec autant de portes qu’il y en a en bas, mais là-haut c’est le domaine des femmes. Elles n’apparaissent que si la mécanique des nécessités s’ordonne dans la ruche des besoin ou si la curiosité à pas de biche leur laisse hasarder, inclinant comme si quelque chose était tombée, leur port de tête royal vers le bas de notre bas monde.

Mon antre sera quelque part au milieu de cette galerie blanche, austère comme un monastère cistercien dans l’accablement de chaleur où, à cette heure, les âmes restent verrouillées dans leur ombre.

…

Les après midi ne servent à rien. Il sont amputé de ces heures d’accablement jusque tard, vers l’heure improbable où le feu desserre l’étau d’acier qui paralyse toute velléité de mouvement.

…

Sous les arcades , les ordures sont répandues, les salades, les monceaux de détritus abjects empuantis dans l’ombre, et nez à nez soudain, la reine des remues ménages, maigre de cette maigreur qu’ont les grandes pensées qui se décharnent de cette chair inutile à la fécondation des passages à la vie meilleure, la danseuse millénaire à quatre pattes, dans son ivresse légère de porter l’errance, le port de tête aussi royal que celui des servantes de l’avocat, mais d’une courbure plus terre à terre, errant à l’ombre des arcades d’une sagesse attribuée comme d’autres ont eu l’intouchabilité attribuée, l’incarnation des karmas, porteuse de divinité muette et solitaire de son mufle souillé de vache sacrée.

…

« …Nous irons aux temples, nous toucherons les vaches sacrées et le soleil qui se lève sur le Gange… (Dani Belmonte, quelque part vers Avril, Mai 70)

…